Mit Kreislaufwirtschaft Scope-3-Emissionen wirksam senken

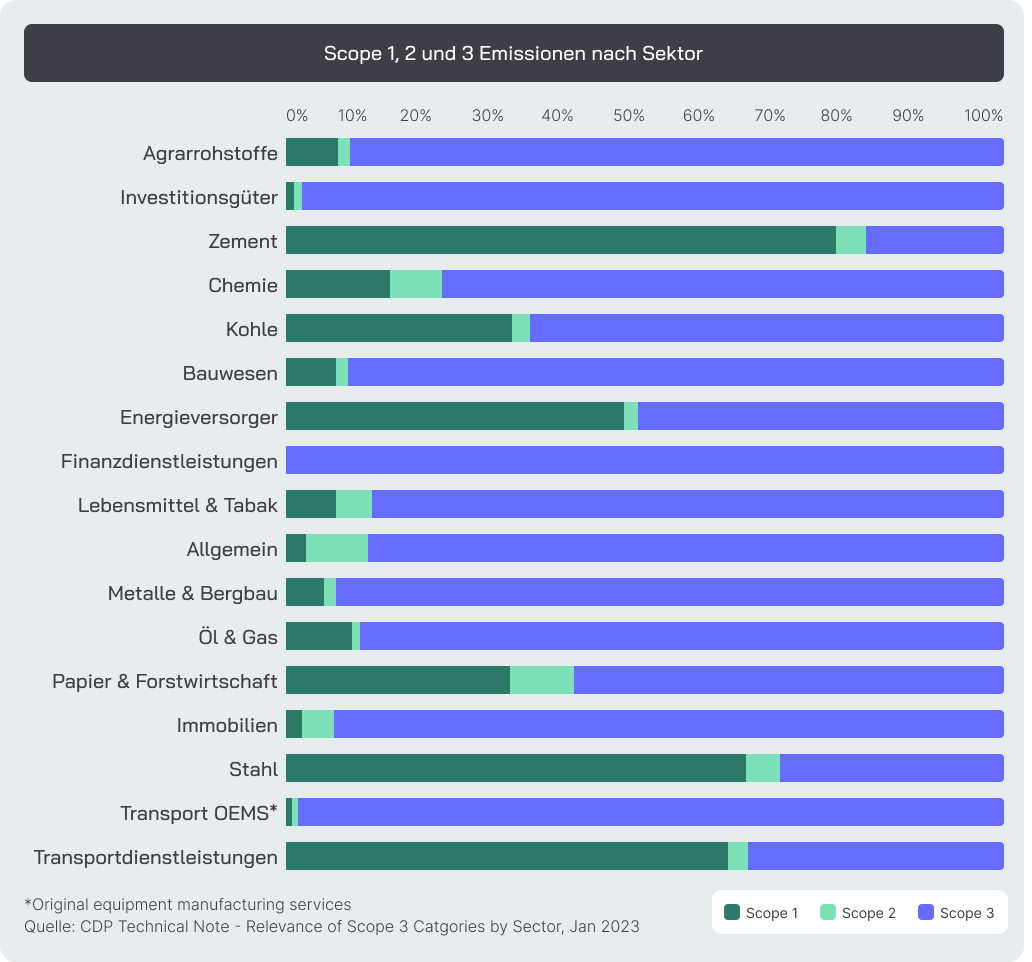

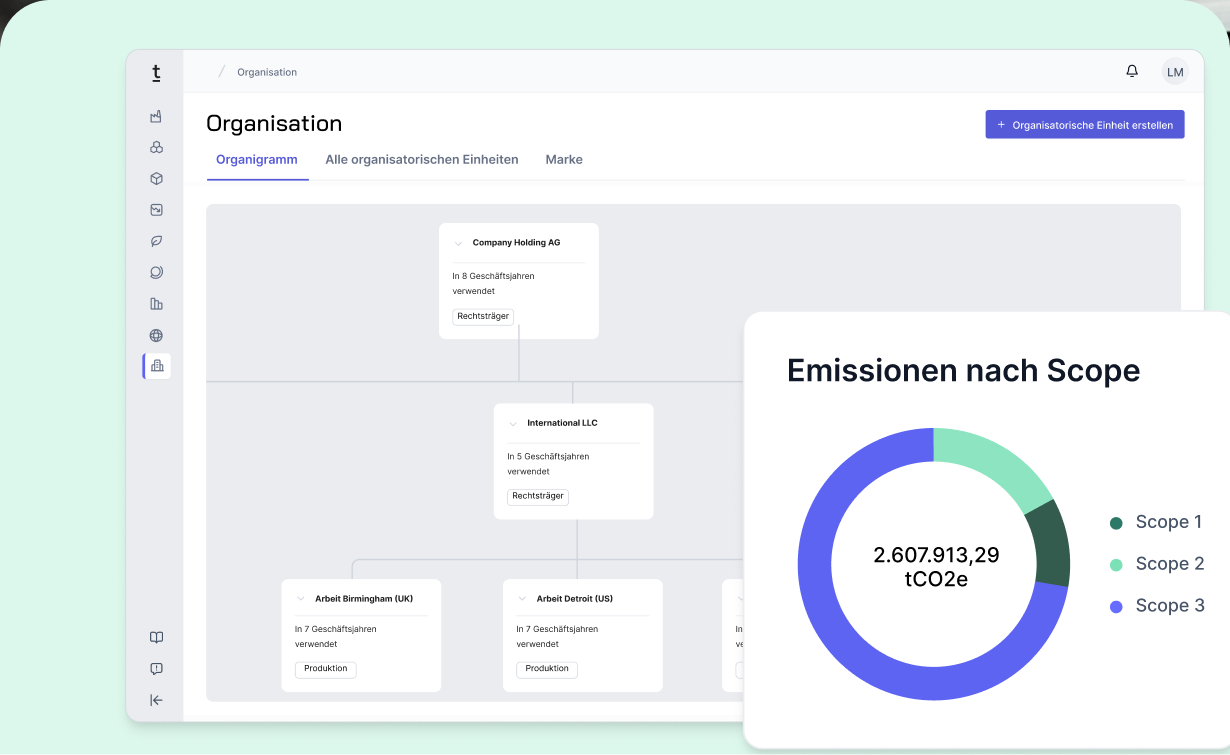

Während Scope-1- und Scope-2-Emissionen – also direkte und energiebezogene Emissionen – noch vergleichsweise leicht zu beeinflussen sind, machen Scope-3-Emissionen häufig den größten Anteil am CO₂-Profil eines Unternehmens aus. Scope 3 umfasst eine Vielzahl indirekter Quellen und macht oft 75-90% der Gesamtemissionen aus (siehe Grafik 1): von eingekauften Waren und Dienstleistungen über Transport und Produktnutzung bis hin zur Entsorgung am Lebensende. Die Kreislaufwirtschaft bietet transformative Hebel, diese Emissionen durch einen ressourceneffizienteren, geschlossenen Ansatz deutlich zu senken.

Scope 3 verstehen

Laut Greenhouse Gas Protocol werden Scope-3-Emissionen in 15 Kategorien unterteilt (siehe auch Tanso Blog Artikel Scope 3 Emissionen: Kategorien & Best Practices I Tanso Blog). Vereinfacht kann man auch zwischen vorgelagerten und nachgelagerten Aktivitäten unterscheiden. Die wichtigsten Kategorien im Überblick:

Upstream-Betrachtung – Lieferantenseite – vorgelagerte Aktivitäten

- Eingekaufte Güter und Dienstleistungen (Kategorie 3.1): Diese Emissionen entstehen vorgelagert – also bei der Herstellung von materiellen Gütern oder Dienstleistungen, die Unternehmen erwerben. Häufig werden diese Emissionen mithilfe von ausgaben- oder mengenbasierten Methoden geschätzt, wobei es oft an detaillierten, lieferantenspezifischen Daten mangelt. Beispiel: Rohstoffproduktion, Lieferkette

- Kapitalgüter (Kategorie 3.2): Diese Emissionen entstehen bei der Herstellung und dem Transport von langfristig genutzten Gütern wie Maschinen, Anlagen oder Gebäuden. Beispiel: Fabrikanlagen

- Abfall (Kategorie 3.5): Emissionen, die bei der Entsorgung und Behandlung von vorgelagerten Abfällen entstehen, die nicht direkt im Unternehmen, sondern in externen Anlagen behandelt werden. Dazu gehören z.B. Recyclingprozesse oder die Abfallbeseitigung.

Downstream-Betrachtung – Nachfrageseite – nachgelagerte Aktivitäten

- Weiterverarbeitung der verkauften Produkte (Kategorie 3.10): Emissionen, die durch die Weiterverarbeitung der Produkte beim Kunden entstehen, z.B. wenn ein verkauftes Produkt weitere Produktionsschritte oder Kundenverarbeitungsprozesse durchläuft oder in andere Produkte eingebaut wird.

- Nutzung verkaufter Produkte (Kategorie 3.11): Hier entstehen Emissionen während der Nutzungsphase von Produkten, einschließlich des direkten Energieverbrauchs dieser Produkte. Maschinenbetrieb, Fahrzeuge, industrielle Erzeugnisse, Elektronik, und sogar Haushaltsgeräte können erheblich dazu beitragen, insbesondere wenn sie wenig energieeffizient sind oder für eine kurze Lebensdauer konzipiert wurden.

- Entsorgung der verkauften Produkte (Kategorie 3.12): Emissionen beschränken sich nicht nur auf Produktion oder Nutzung. Auch die nachgelagerte Phase – also Entsorgung, Recycling oder andere Abfallbehandlungen von Produkten nach deren Nutzungsdauer.

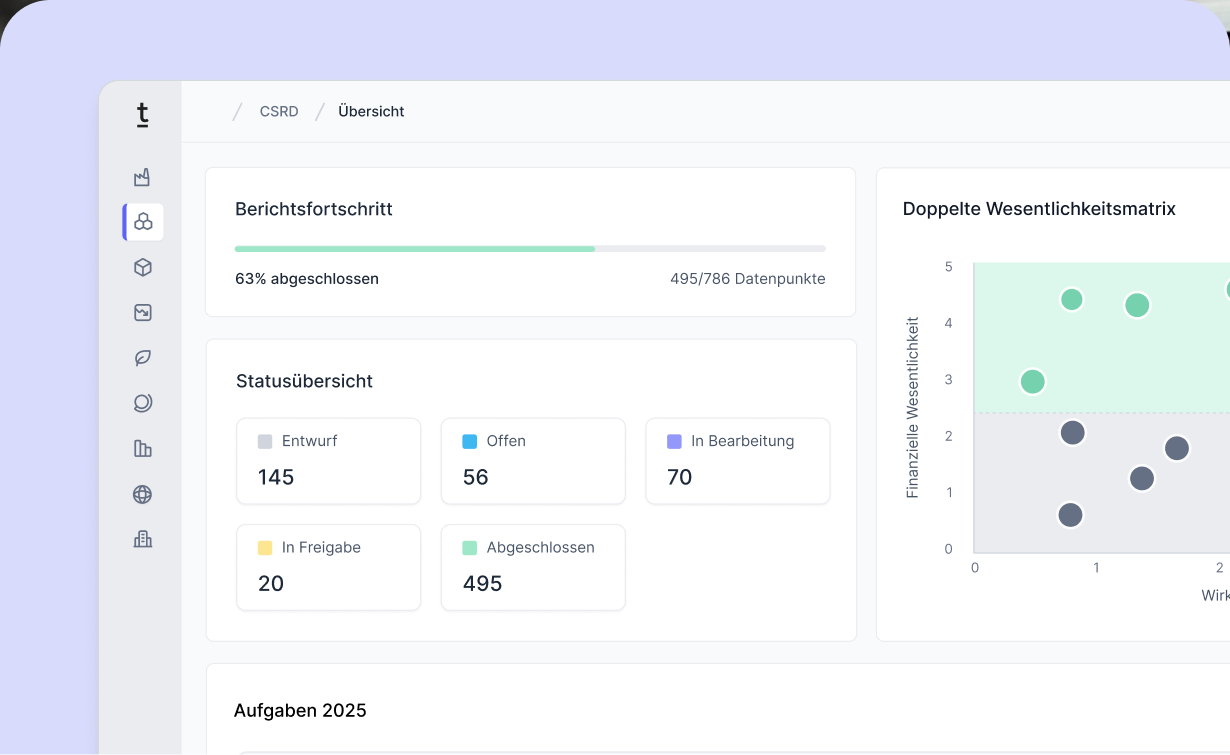

Regulatorische Rahmenbedingungen fordern zunehmend eine transparente Emissionsberichterstattung (z.B. Corporate Sustainability Reporting Directive) mit Blick auf den Gesamtumfang des CO₂-Fußabdrucks. Viele Unternehmen fokussieren sich auf wissenschaftlich fundierte Reduktionsziele (z.B. SBTi).

Scope-3-Emissionen umfassen also die gesamte Wertschöpfungskette. Hierzu braucht es also auch das entsprechende Mindset, den entsprechenden gesamten Produktlebenszyklus zu betrachten. Die Perspektive der Kreislaufwirtschaft verkörpert genau diese Gesamtperspektive. Eine wirksame Dekarbonisierung erfordert einen systemischen Ansatz, der auf zirkuläre Strategien setzt.

Die Hebel der Kreislaufwirtschaft umsetzen

Im Kern denkt die Kreislaufwirtschaft Produkte und Geschäftsmodelle neu und optimiert auf Ressourcenproduktivität. Das Design, die Produktionsprozesse und auch Konsummuster werden ressourcen-effizient gestaltet. Dies umfasst also die effiziente Nutzung von Produkten, die hochwertige Rückgewinnung von Materialien, die Minimierung oder sogar die vollständige Eliminierung von Abfall oder die Regenerierung natürlicher Systeme. Wer zirkuläre Geschäftsmodelle erfolgreich umsetzt, reduziert nicht nur den CO₂-Fußabdruck, sondern erzielt auch einen Wettbewerbsvorteil, z.B. durch Kostensenkung, neue Umsatzpotenziale oder eine resilientere Lieferkette. Es geht weg von vom linearen „Take-Make-Waste“ Modell hin zu geschlossenen Kreisläufen. Dieses Paradigma geht also über die reine Abfallvermeidung oder das Recycling hinaus; es geht darum, Prozesse grundlegend neu zu gestalten, um umfassende und langfristige ökologische Scope-3 Vorteile zu erschließen, und dabei wirtschaftliche Vorteile aufzubauen.

Zirkuläre Beschaffung

Die Umstellung der Lieferanten auf kreislauforientierte Praktiken kann die vorgelagerten CO₂-Emissionen erheblich senken. Unternehmen können Kriterien für zirkuläres Design in ihre Ausschreibungen und Lieferantenbewertungen integrieren. Wichtige Leistungsindikatoren könnten z.B. Materialeffizienz-Ziele oder Rezyklatquoten sein. Also der Einsatz von Vorgaben auf Produktebene oder Lieferantenebene, um gewisse CO₂-Ziele zu erreichen. Auch die Bevorzugung von Lieferanten, die recycelte oder biobasierte Materialien verwenden, reduziert den Abbau neuer Rohstoffe und die damit verbundenen Emissionen direkt. Dies wirkt sich also auf die Emissionen der eingekauften Güter aus (Kategorie 3.1). Die aktive Lieferanten-Einbindung und Kompetenzaufbau sind oft wichtig. Die direkte Zusammenarbeit mit wichtigen Lieferanten hilft, Datenlücken zu schließen und weitere Emissionsminderungen zu ermöglichen. Schulungen zu Prinzipien des zirkulären Designs – wie Modularität oder biologische Abbaubarkeit – befähigen Lieferanten, innovativ zu sein und ihre CO₂-Intensität zu senken. Dies erzeugt einen Lieferketteneffekt: Senken Lieferanten ihre eigenen Scope-1- und Scope-2-Emissionen, sinkt auch der Scope-3-Fußabdruck der Abnehmer.

Verbesserung der Materialauswahl und Produkteffizienz

Verbesserungen im Produktdesign sind zentral, um sowohl vorgelagerte als auch nachgelagerte Emissionen während der Nutzungsphase zu reduzieren. „Lightweighting“ – also der Ersatz schwerer durch leichtere Materialien – kann nicht nur gebundene Emissionen optimieren, sondern v.a. auch den Energiebedarf im Betrieb senken, also in der Nutzungsphase verkaufter Produkte (Kategorie 3.11).

Optimierung des Designs für Demontage, Modularität und Reparierbarkeit

Produkte, die leicht zerlegt werden können, fördern Reparatur, Aufarbeitung oder Remanufacturing. In der Praxis spielen entsprechende Circular Design Guides oft eine wichtige Rolle, welche die Produktentwicklungsprozesse steuern und technische Spezifikationen vorgeben. Auch durch die Umstellung der Beschaffungsstrategie zugunsten von Lieferanten mit zirkulärem Design, senden Unternehmen ein starkes Marktsignal für den Übergang zu einer CO₂-effizienten Lieferkette. Dies optimiert wie beschrieben die gebundenen Emissionen der Kategorie 3.10 und wirkt sich dann auch auf die Nutzungsphase (Kategorie 3.11) als auch auf die Entsorgung der verkauften Produkte (Kategorie 3.12) aus.

Energieeffizienz und Integration erneuerbarer Energien

Produkte, die weniger Energie verbrauchen oder optimal mit erneuerbaren Energien betrieben werden, haben von Natur aus eine bessere CO₂-Bilanz (Kategorie 3.11): Beispiele sind energieeffiziente Haushaltsgeräte, intelligente Elektronik die sich an Nutzungsprofile anpasst, oder Fahrzeuge mit Elektroantrieb, die saubere Energie nutzen. Modulares Design verlängert nicht nur die Produktlebensdauer, sondern erleichtert auch Upgrades mit den neuesten Energiespartechnologien.

Wiederverwendung und Recycling

Am Ende des Produktlebenszyklus sorgt ein zirkulärer Ansatz dafür, dass Materialien in neue Produktionszyklen zurückgeführt werden. Einfache Hebel sind oft z.B. wiederverwendbare Verpackungen: Standardisierte, langlebige Behälter, die zurückgegeben und wieder befüllt werden können, helfen dabei den Abfall (Kategorie 3.5) zu minimieren. Oder auch spezialisierte Recyclingprozesse können wertvolle Materialien zurückgewinnen und den Bedarf an Primärrohstoffen senken. Recycelte Materialien haben typischerweise nicht nur einen niedrigeren CO₂- Fußabdruck, sondern helfen auch dabei die Lieferkette resilienter aufzubauen, um weniger abhängig von Preisvolatilität zu sein oder die Lieferantenströme zu diversifizieren. Strategien wie Aufarbeitung, Remanufacturing und Wiederverwendung am Lebensende stellen sicher, dass weniger Ressourcen verloren gehen und Kategorie 3.12 Emissionen langfristig minimiert werden.

„Product-as-a-Service“- und Wiederverkaufsmodelle

Geschäftsmodelle, die den Fokus vom Verkauf auf die Bereitstellung von Produkten als Dienstleistung verlagern, können ebenfalls die Dekarbonisierung unterstützen. Durch die Kontrolle über den gesamten Produktlebenszyklus – von Design und Herstellung über Nutzung bis zur Rückführung – können Unternehmen Scope-3-Emissionen deutlich besser kontrollieren. Ebenso kann ein Wiederverkaufsmodell (also Second-Hand oder oft auch als „Recommerce“ bezeichnet) dazu beitragen, den Verkauf ausschließlich neuer Produkte zu reduzieren und aktiv Wiederverwendungszyklen zu steuern. Gebrauchte und wieder-aufbereitete Produkte werden Teil vom Produktportfolio – in der Praxis können so oft auch neue Kundengruppen erschlossen werden. Richtig gestaltet, steigern beide Modelle die Produktauslastung über die gesamte Lebensdauer und ermöglichen mehr Nutzen mit weniger Produkten (z. B. Carsharing statt individueller Wunsch nach Autobesitz).

Ihr Start in die Kreislaufwirtschaft

Die Dekarbonisierung von Scope-3-Emissionen durch zirkuläre Strategien ist ein komplexes, aber sehr effektives Vorgehen. Der Weg beginnt oft mit einer starken Einbindung der Lieferanten und angepassten Beschaffungsstrategie und setzt sich über innovatives Produktdesign fort. Design ist ein fundamentaler Stellhebel zur gesamthaften Optimierung, und schon bei den Design-Entscheidungen in der frühen Phase sollte das effiziente Ressourcen-Management am Lebensende der Produkte mitgedacht werden. Unternehmen, die diese zirkulären Ansätze verfolgen, können ihren CO₂-Fußabdruck wirksam verringern, die Resilienz ihrer Lieferkette stärken und neue wirtschaftliche Chancen nutzen – und so natürlich auch die regulatorischen Anforderungen erreichen.

Für viele Organisationen wird der Wandel von einem linearen zu einem zirkulären Geschäfts- und Betriebsmodell zur strategischen Notwendigkeit. Doch die Umsetzung dieser Ambition in echte Geschäftsergebnisse ist alles andere als einfach. Viel zu oft geraten vielversprechende Initiativen ins Stocken, verlieren an Schwung und scheitern letztlich. Nicht, weil die Ideen schwach oder die Ambitionen zu gering wären, sondern weil die Organisation nicht ausreichend darauf vorbereitet ist. Strukturen, Anreize und die Ausrichtung der Führung hinken der Vision häufig hinterher. Das Ergebnis? Zirkuläre Programme, die nie ihr volles Potenzial entfalten.

Circularity Pulse Check durchführen

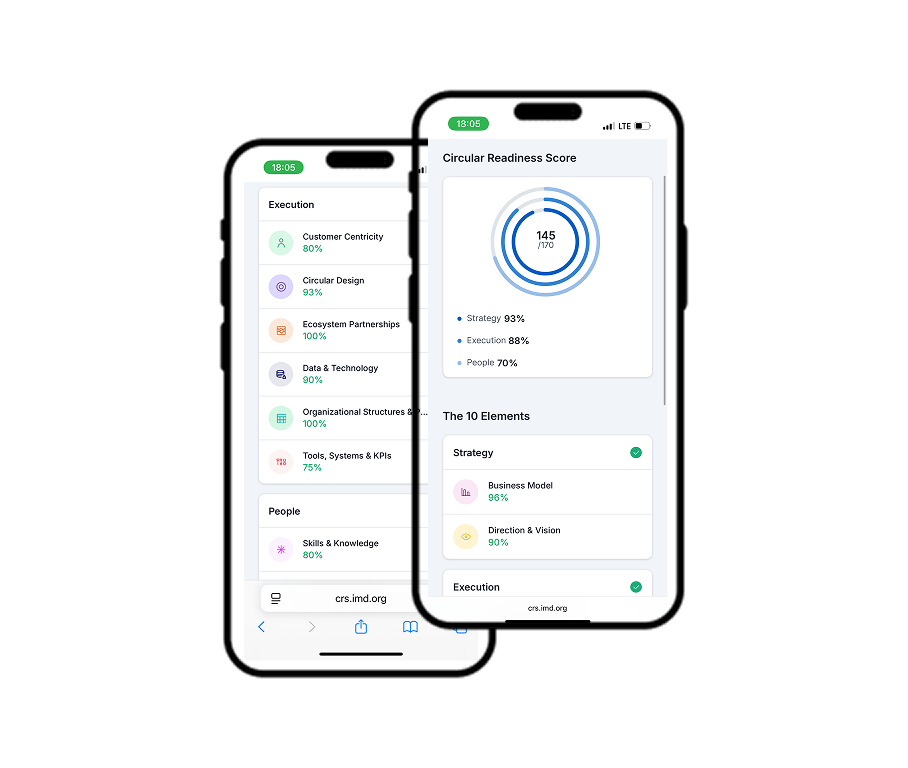

Ein einfacher Readiness Scan, der eine Standortbestimmung ermöglicht, egal ob Sie sich gerade erst neu mit dem Thema Kreislaufwirtschaft auseinandersetzen oder schon mitten in der Transformation stehen. Zentrales Ziel ist es, Transparenz zu schaffen und das Lernen von Best Practices zu ermöglichen. Der Circularity Readiness Scan ist ein einfaches, umfragebasiertes Tool, das Ihnen hilft, Ihren aktuellen Stand zu verstehen und Verbesserungspotenziale zu erkennen. Er bildet die Grundlage für ein klares Bild der wichtigsten Hebel für einen erfolgreichen Wandel und zeigt den Weg von potenziellen Pilotprojekten bis hin zur tiefen Integration in Ihre Organisation auf.

- Identifizieren Sie Entwicklungsfelder, bevor sie zu Hindernissen werden

- Schaffen Sie Klarheit über Prioritäten in Teams und Führung

- Verstehen Sie, was funktioniert – und was noch fehlt

- Lernen Sie aus Best Practices in einem einfach nutzbaren Format

- Schaffen Sie Team-Alignment und definieren Sie klare nächste Schritte

Hier gelangen Sie zum Circularity Readiness Scan - IMD Business School

Die App wurde von der IMD Lausanne entwickelt – einer renommierten, internationalen Business School, die sich auf die Ausbildung von Führungskräften und Managerinnen und Managern spezialisiert hat.

Nutzen Sie das Tool einfach über Ihr Mobiltelefon oder den Browser. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert.

Die Nutzung ist für Einzelpersonen kostenlos. Gern führen wir auch Team-basierte Auswertungen oder Workshops für Unternehmen durch. Bitte melden Sie sich hierzu gern jederzeit.

Prof. Dr. Julia Binder, Professorin für nachhaltige Innovation und Business Transformation an der IMD Lausanne, und Dr. Manuel Braun, Experte im Bereich Circular Economy und Dozent an der Technischen Universität München, haben gemeinsam das Buch „The Circular Business Revolution veröffentlicht, den Circular Readiness Scan entwickelt, und bieten in Lausanne das Programm „IMD Creating Value in the Circular Economy Program“ an.

.avif)

.jpg)

.jpg)

-p-800.webp.avif)

-min-p-800.webp.avif)

-p-800.webp.avif)