Circular Economy: Was die Kreislaufwirtschaft für Unternehmen bedeutet

Circular Economy - zu Deutsch „Kreislaufwirtschaft“ - beschreibt ein zukunftsorientiertes Wirtschaftsmodell, das Unternehmen dabei unterstützt, ressourceneffizient, klimafreundlich und gesetzeskonform zu agieren. Angesichts globaler Lieferketten, zunehmender Rohstoffknappheit und regulatorischer Anforderungen wie der CSRD oder der EU-Taxonomie rückt das Prinzip der Kreislaufwirtschaft immer stärker in den Fokus von Industrieunternehmen. Doch was genau verbirgt sich dahinter?

Definition & Grundprinzipien der Circular Economy

Die drei Grundprinzipien der Kreislaufwirtschaft

- Vermeidung von Abfällen und Umweltverschmutzung: Bereits bei der Entwicklung von Produkten und Prozessen wird darauf geachtet, negative Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Ziel ist es, Abfälle gar nicht erst entstehen zu lassen.

- Produkte und Materialien im Kreislauf halten: Statt Rohstoffe nach kurzer Nutzung zu entsorgen, setzt die Circular Economy auf Wiederverwendung, Recycling oder Remanufacturing - so bleiben Materialien möglichst lange im Wertschöpfungskreislauf.

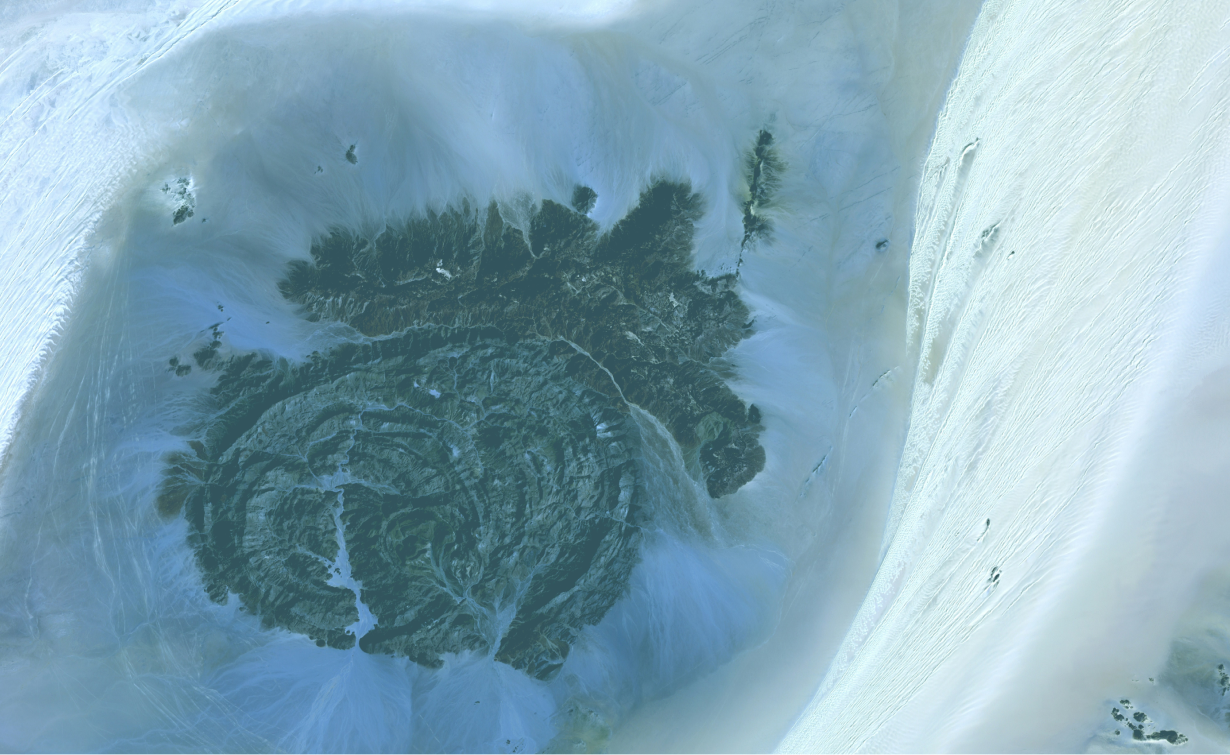

- Regeneration natürlicher Systeme: Die Kreislaufwirtschaft verfolgt nicht nur das Ziel der Vermeidung, sondern auch der Wiederherstellung: Sie unterstützt die Regeneration natürlicher Ökosysteme, z.B. durch die Kompostierung biologischer Materialien oder die Förderung nachhaltiger Landnutzung.

Umwelt- und Wirtschaftsvorteile der Circular Economy

Die Kreislaufwirtschaft bringt nicht nur ökologische Verbesserungen, sondern auch klare ökonomische Vorteile - insbesondere für Unternehmen des produzierenden Gewerbes.

Umweltvorteile

- Reduzierung der CO₂-Emissionen: Durch längere Produktnutzungszyklen, ressourcenschonendes Design und Recycling sinkt der Bedarf an Primärrohstoffen - und damit auch der CO₂-Ausstoß entlang der Lieferkette.

- Schonung natürlicher Ressourcen: Die Wieder- und Weiterverwendung von Materialien reduziert den Abbau neuer Rohstoffe, schützt die Biodiversität und entlastet sensible Ökosysteme.

- Förderung der Biodiversität: Durch die Minimierung von Umweltbelastungen und die Förderung regenerativer Prozesse trägt die Kreislaufwirtschaft direkt zum Erhalt natürlicher Lebensräume bei.

Wirtschaftliche Vorteile

- Kosteneinsparungen: Weniger Rohstoffeinkauf, geringere Entsorgungskosten und langlebigere Produkte führen zu direkten finanziellen Vorteilen.

- Wettbewerbsvorteile durch Innovation: Unternehmen, die zirkuläre Geschäftsmodelle entwickeln - z.B. „Product-as-a-Service“ oder modulare Produktgestaltung - erschließen neue Märkte und Kundengruppen.

- Jobmotor Nachhaltigkeit: Laut EU-Kommission schafft die Kreislaufwirtschaft zusätzliche Arbeitsplätze, insbesondere in Bereichen wie Reparatur, Wartung, Recycling und digitale Infrastruktur.

Politische Rahmenbedingungen & EU-Strategien

Die Bedeutung der Circular Economy zeigt sich nicht nur in der Unternehmenspraxis, sondern auch auf politischer Ebene. Insbesondere die Europäische Union hat die Kreislaufwirtschaft als Schlüssel für eine nachhaltige Transformation der Wirtschaft erkannt.

EU-Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft

Ein zentrales Instrument ist der Circular Economy Action Plan der Europäischen Kommission, der im Rahmen des europäischen Green Deal 2020 vorgestellt wurde. Er zielt darauf ab, nachhaltige Produkte zum Standard zu machen, Abfälle zu vermeiden und Ressourcen im Wirtschaftskreislauf zu halten. Besonders abfallintensive Branchen wie Elektronik, Textilien, Bau und Verpackung stehen dabei im Fokus.

Konkret beinhaltet der Aktionsplan u. a.:

- neue Vorgaben für langlebige, reparierbare und recycelbare Produkte,

- das „Recht auf Reparatur“ für Verbraucher:innen,

- erweiterte Produzentenverantwortung,

- sowie digitale Produktpässe, um Materialflüsse besser nachverfolgen zu können.

Verknüpfung mit weiteren EU-Initiativen

Die Circular Economy ist eng mit anderen Schlüsselinitiativen der EU verbunden:

- Die EU-Taxonomie definiert, welche wirtschaftlichen Aktivitäten als ökologisch nachhaltig gelten. Zirkuläre Geschäftsmodelle gelten hier als besonders förderwürdig.

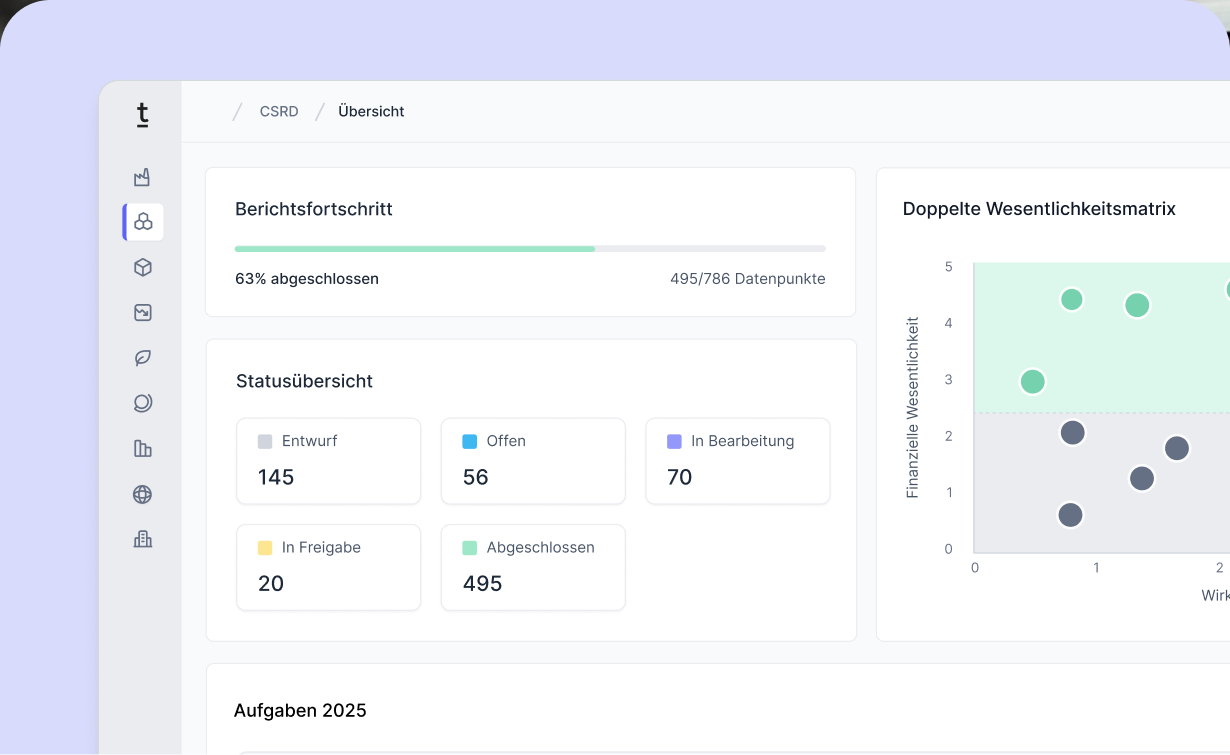

- Die CSRD verpflichtet Unternehmen zur Offenlegung ihrer Nachhaltigkeitsleistung – darunter auch zum Umgang mit Ressourcen, Abfall und Wiederverwendung.

- Weitere CO₂-Einsparungen werden im Rahmen des „Fit for 55“-Pakets unter anderem durch den Ausbau der Kreislaufwirtschaft angestrebt.

Nationale Regelungen in Deutschland

In Deutschland bildet das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) den rechtlichen Rahmen. Es regelt unter anderem die Abfallvermeidung, das Recycling und die Produktverantwortung. Das Gesetz wurde kürzlich im Einklang mit den EU-Vorgaben überarbeitet, um den Übergang zu einer echten Kreislaufwirtschaft zu beschleunigen.

Relevanz der Circular Economy für Unternehmen

Für produzierende Unternehmen wird die Circular Economy zunehmend zum strategischen Erfolgsfaktor – nicht nur aus Nachhaltigkeitsgründen, sondern auch wirtschaftlich.

- Wettbewerbsvorteile: Zirkuläre Geschäftsmodelle stärken Marke, Kundenbindung und Differenzierung - in B2B und B2C.

- Regulatory Compliance: CSRD und EU-Taxonomie fordern Ressourceneffizienz, Abfallvermeidung und Lebenszyklustransparenz - Circular Economy liefert die passende Antwort.

- Resilienz & Risikominimierung: Sekundärrohstoffe, Rücknahmesysteme und lokale Kreisläufe verringern die Abhängigkeit von volatilen Rohstoffmärkten.

- Effizienz & Kostenersparnis: Weniger Materialeinsatz, längere Nutzung und geringere Entsorgungskosten erhöhen die Margen - bei reduziertem CO₂-Fußabdruck.

Fazit

Die Kreislaufwirtschaft ist mehr als ein Umweltkonzept - sie ist ein nachhaltiges Geschäftsmodell. Unternehmen, die heute in zirkuläre Prozesse investieren, sichern sich nicht nur Compliance und Kostenvorteile, sondern stärken auch ihre Innovationskraft und Markenreputation. Die Kreislaufwirtschaft bietet eine konkrete Chance, ökonomischen Erfolg mit ökologischem Handeln zu verbinden - messbar, skalierbar und anschlussfähig an zentrale EU-Vorgaben wie CSRD, EU-Taxonomie und Klimaziele 2045.

FAQ – Häufige Fragen zur Circular Economy

Was versteht man unter Circular Economy?

Die Circular Economy (Kreislaufwirtschaft) ist ein Wirtschaftsmodell, das darauf abzielt, Ressourcen effizient zu nutzen, Abfall zu vermeiden und Materialien so lange wie möglich im Kreislauf zu halten – durch Wiederverwendung, Reparatur, Aufbereitung und Recycling.

Was ist der Unterschied zwischen linearer und zirkulärer Wirtschaft?

In der linearen Wirtschaft gilt das Prinzip: „nehmen – produzieren – entsorgen“. Die Circular Economy hingegen versucht, Material- und Wertströme zu schließen und Produkte so zu gestalten, dass sie mehrfach nutzbar oder vollständig recycelbar sind.

Warum ist die Circular Economy wichtig?

Sie hilft, CO₂-Emissionen zu senken, Ressourcen zu schonen, Umweltbelastungen zu reduzieren und Abhängigkeiten von Rohstoffimporten zu minimieren. Gleichzeitig stärkt sie Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit.

Welche Unternehmen profitieren besonders von der Kreislaufwirtschaft?

Besonders produzierende Unternehmen in Branchen wie Maschinenbau, Automobil, Verpackung, Elektronik oder Textil profitieren durch Effizienzgewinne, neue Geschäftsmodelle und regulatorische Compliance (z. B. mit CSRD, EU-Taxonomie).

Welche Beispiele für Circular Economy gibt es?

Beispiele sind IKEA mit seinem Second-Hand-Store, Adidas mit recycelbaren Schuhen, oder Decathlon mit Reparatur-Services und gebrauchten Produkten. Auch Start-ups wie HolyPoly zeigen, wie Kreislaufwirtschaft in der Praxis funktioniert.

Wie kann ein Unternehmen die Circular Economy umsetzen?

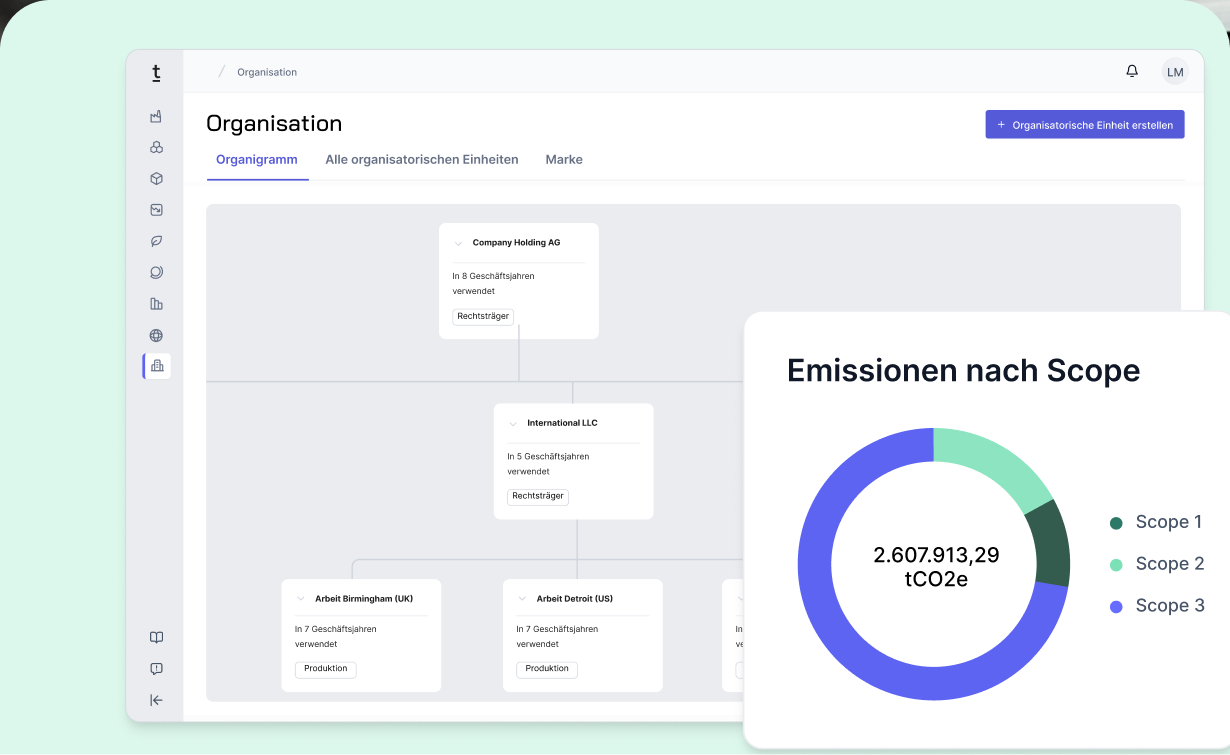

Durch zirkuläres Produktdesign, Rücknahmesysteme, Produkt-as-a-Service-Modelle, Einsatz digitaler Technologien (z. B. Produktpässe) und nachhaltige Lieferkettenplanung. Wichtig ist eine langfristige Strategie und datenbasierte Bilanzierung – z. B. mit Lösungen von Tanso.

Glossar & weiterführende Ressourcen

Um Konzepte der Circular Economy besser zu verstehen und in die Unternehmenspraxis zu integrieren, empfiehlt sich ein Blick auf zentrale Begriffe und Instrumente der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Die Inhalte von Tanso bieten hierfür eine fundierte Grundlage.

- CO₂-Bilanzierung: Die systematische Erfassung und Bewertung von Treibhausgasemissionen entlang der Wertschöpfungskette.

- Corporate Carbon Footprint (CCF): Die Gesamtheit der direkten und indirekten CO₂-Emissionen eines Unternehmens.

- Product Carbon Footprint (PCF): Die CO₂-Emissionen, die während des gesamten Lebenszyklus eines Produkts entstehen.

- Dekarbonisierungshebel: Strategien und Maßnahmen zur Reduktion von CO₂-Emissionen, beispielsweise durch Energieeffizienz oder Materialsubstitution.

- EU-Taxonomie: Ein Klassifikationssystem der EU zur Bewertung der ökologischen Nachhaltigkeit wirtschaftlicher Aktivitäten.

- CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive): Eine EU-Richtlinie, die Unternehmen zur umfassenden Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet.

- CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism): Ein CO₂-Grenzausgleichssystem der EU, das sicherstellt, dass importierte Güter die gleichen CO₂-Kosten tragen wie in der EU produzierte Waren.

- VSME (Voluntary Sustainability Management and Evaluation): Ein freiwilliger Nachhaltigkeitsstandard für kleine und mittlere Unternehmen (KMU).

- Klimarisikoanalyse: Ein Prozess zur Identifikation und Bewertung von Risiken, die durch den Klimawandel entstehen.

.avif)

.jpg)

.jpg)

-p-800.webp.avif)

-min-p-800.webp.avif)

-p-800.webp.avif)