Scope 3 Reifegradbewertung und Test

Was ist eine Scope-3-Reifegradbewertung?

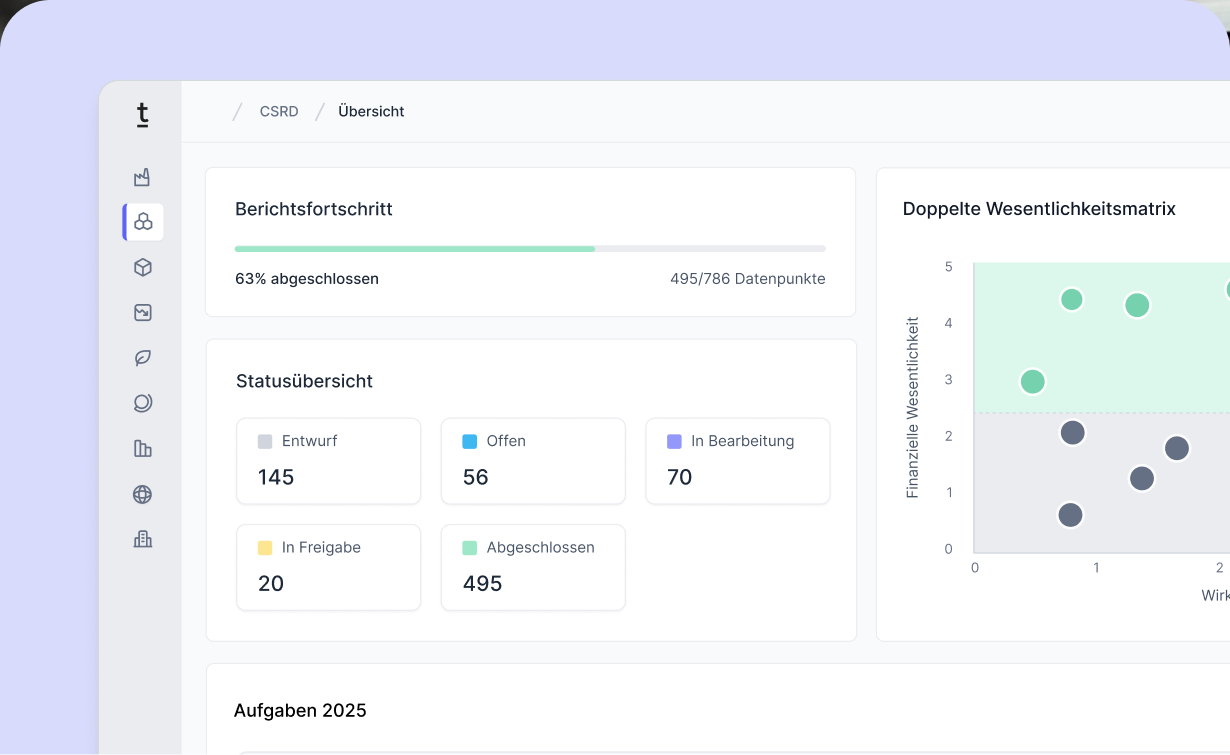

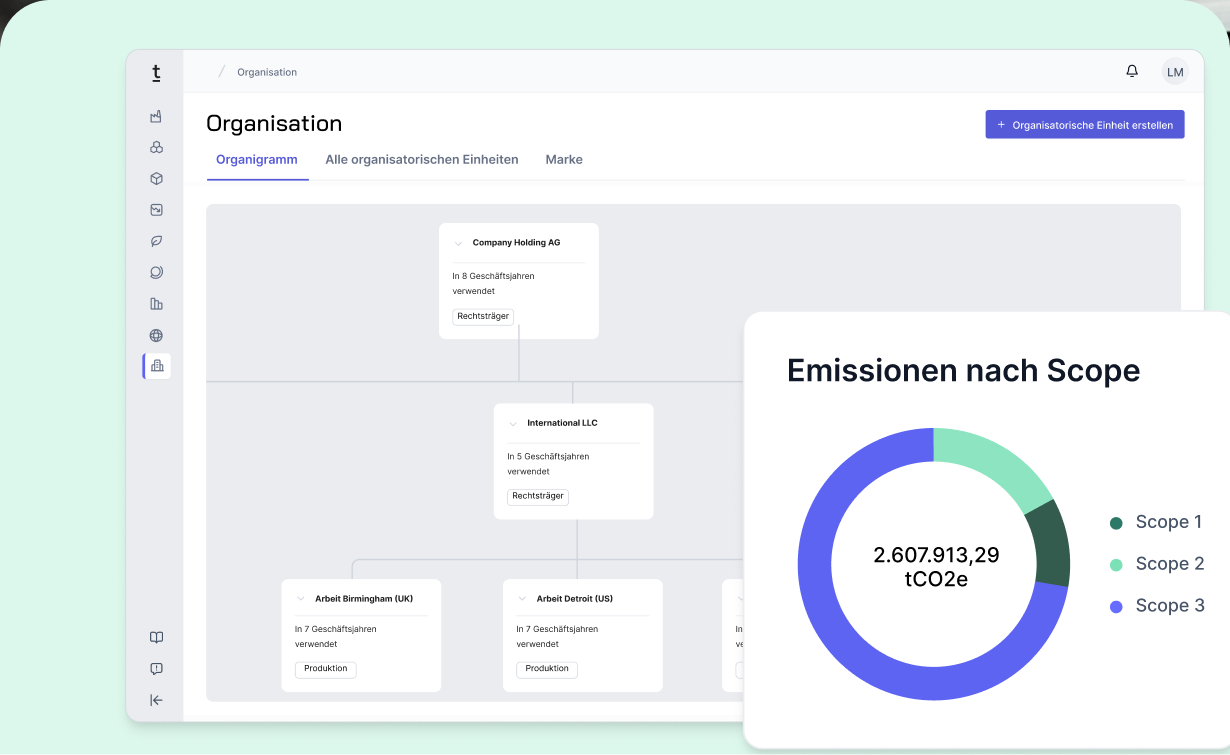

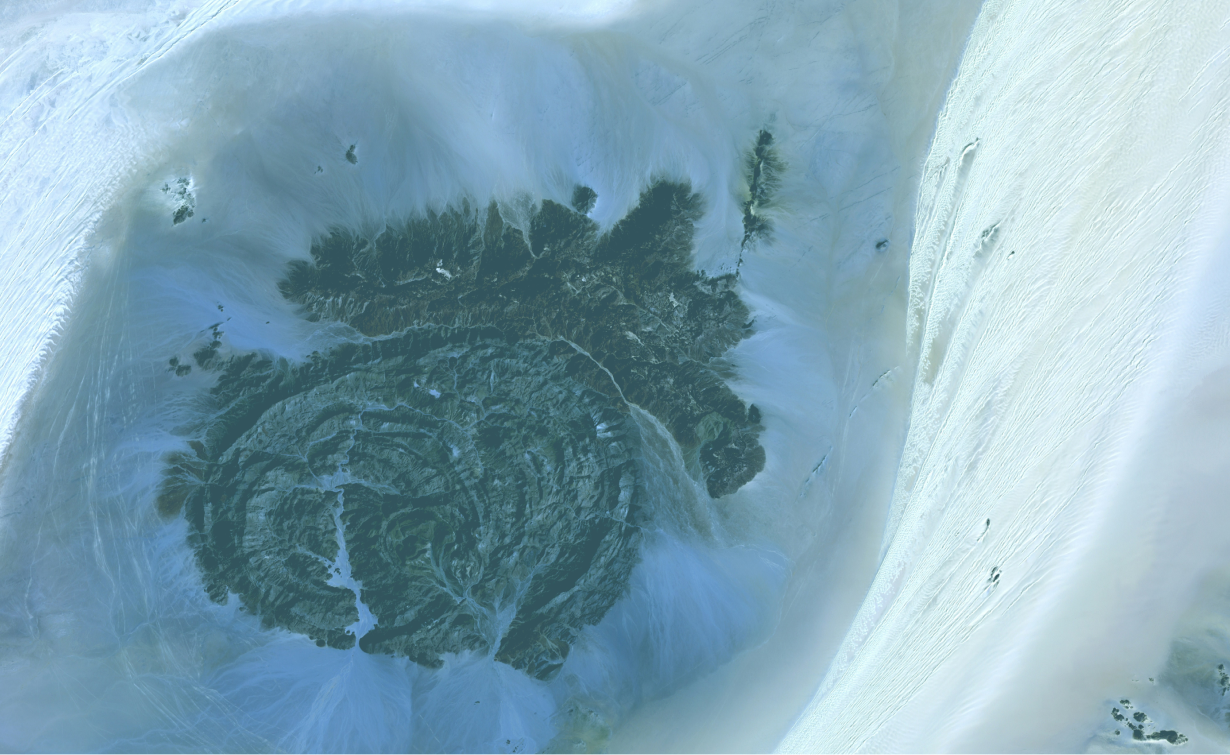

Um die Scope-3-Reifegradbewertung zu verstehen, ist es zunächst wichtig zu wissen, was Scope-3-Emissionen sind. Nach dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol wird der Corporate Carbon Footprint eines Unternehmens in drei Scopes unterteilt: Scope 1 umfasst direkte Emissionen aus eigenen oder kontrollierten Quellen, Scope 2 bezieht sich auf indirekte Emissionen aus eingekaufter Energie, und Scope 3 deckt alle weiteren indirekten Emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette eines Unternehmens ab. Diese Scope-3-Emissionen umfassen sowohl vorgelagerte als auch nachgelagerte Aktivitäten und verteilen sich auf 15 Kategorien – von eingekauften Waren und Dienstleistungen über Transport und Nutzung von Produkten bis hin zur Entsorgung am Lebensende. Für die meisten Unternehmen, insbesondere in der Industrie, machen Scope-3-Emissionen den größten Teil ihres gesamten CO₂-Fußabdrucks aus.

Da Scope 3 weit über die direkte Kontrolle eines Unternehmens hinausgeht, ist das Management dieser Emissionen naturgemäß komplex. Die größte Herausforderung liegt im Datenmanagement und in der Datenerhebung: Unternehmen müssen bestimmen, welche Daten benötigt werden, wie sie diese von Lieferanten und Dienstleistern erfassen und wie sie deren Qualität verifizieren. Manche Unternehmen verfügen über fortschrittliche Systeme – sie arbeiten direkt mit Lieferanten und Kunden zusammen, um Primärdaten zu erheben, die eine genaue Berechnung von vor- und nachgelagerten Emissionen ermöglichen. Andere befinden sich noch in einem frühen Stadium und verlassen sich aufgrund begrenzter Einflussmöglichkeiten auf ihre Lieferketten oder Kundennetzwerke auf grobe Schätzungen oder Branchenmittelwerte.

Eine Scope-3-Reifegradbewertung hilft Unternehmen, sich auf diesem Fähigkeitsspektrum einzuordnen. Sie bewertet, wo eine Organisation steht – von ad-hoc-Schätzungen mit minimaler Lieferantenbeteiligung bis hin zu fortschrittlichen, datengetriebenen Ansätzen, die gezielte Dekarbonisierungsstrategien ermöglichen. Durch das Verständnis ihres Reifegrads können Unternehmen die richtigen nächsten Schritte identifizieren: Für Einsteiger liegt der Fokus auf der Verbesserung von Datenqualität und -abdeckung, während fortgeschrittene Unternehmen Maßnahmen zur Emissionsminderung umsetzen und Dekarbonisierung strategisch verankern. Letztlich geht es bei einer Scope-3-Reifegradbewertung nicht nur um Compliance, sondern um die Fähigkeit, die Wertschöpfungskette intelligent zu dekarbonisieren – durch stetige Datenverbesserung, stärkere Lieferanten- und Kundenbeziehungen sowie mehr Kontrolle über die wichtigsten Emissionstreiber.

Warum ist eine Scope-3-Reifegradbewertung wichtig?

Eine Scope-3-Reifegradbewertung ist entscheidend, da sie die Brücke zwischen Ambition und Umsetzung bildet. Unternehmen können ehrgeizige Klimaziele setzen – doch ohne ein Verständnis ihres Reifegrads im Scope-3-Management bleiben diese Ziele rein aspirativ. Die wichtigsten Dimensionen im Überblick:

Operative Effizienz

Wenn Unternehmen mehr Transparenz über ihre Scope-3-Daten gewinnen, entdecken sie häufig verborgene Ineffizienzen in Energieverbrauch, Materialeinsatz und Logistik. Der Übergang von groben, ausgabenbasierten Schätzungen zu präzisen, lieferantenspezifischen Daten zeigt die tatsächliche Umweltleistung jedes Lieferanten auf und legt energieintensive oder ineffiziente Prozesse in der Wertschöpfungskette offen. Durch die Beseitigung dieser Ineffizienzen können Unternehmen Emissionen reduzieren und gleichzeitig Betriebskosten senken – etwa durch geringeren Treibstoffverbrauch in der Logistik, optimierten Materialeinsatz oder effizientere Anlagen. In manchen Branchen können solche Maßnahmen zu jährlichen Kosteneinsparungen in Millionenhöhe führen.

Risikominimierung

Klimabezogene Vorschriften entwickeln sich rasant weiter – CO₂-Bepreisung, verpflichtende Offenlegungsrahmen und wachsende Anforderungen von Investoren nehmen zu. Unternehmen mit einem unreifen Scope-3-System riskieren Compliance-Verstöße, Reputationsschäden oder finanzielle Sanktionen. Im Gegensatz dazu antizipiert ein reifes Scope-3-Management regulatorische Anforderungen, vermeidet Strafen und stärkt die Glaubwürdigkeit als klimabewusstes Unternehmen. Diese proaktive Haltung schützt zudem vor zukünftigen Lieferkettenunterbrechungen, die durch klimabedingte Ereignisse verursacht werden können.

Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit

Die Einbindung von Lieferanten steht im Zentrum des Scope-3-Managements. Unternehmen, die eng mit ihren Lieferanten zusammenarbeiten, um Emissionen zu messen und zu reduzieren, stellen häufig fest, dass diese Partner zuverlässiger und widerstandsfähiger werden. Gleichzeitig verlangen immer mehr Kund:innen – insbesondere im B2B-Bereich – nach CO₂-armen Lieferanten. Ein Unternehmen mit einem starken Scope-3-System sichert nicht nur seine eigene Lieferkette ab, sondern wird auch zu einem bevorzugten Geschäftspartner, der Aufträge gewinnt, bei denen Nachhaltigkeit ein zentrales Kriterium ist.

Vertrauen von InvestorInnen und KundInnen

Finanzmärkte und Konsument:innen fordern zunehmend Transparenz. Investor:innen bewerten Klimarisiken als Teil finanzieller Risiken, und Kund:innen – ob privat oder geschäftlich – bevorzugen Unternehmen mit geringem CO₂-Fußabdruck. Ein ausgereiftes Scope-3-System mit verlässlichen und geprüften Daten ermöglicht es Unternehmen, glaubwürdig zu berichten, SBTi-Ziele zu erfüllen und ISSB- oder CSRD-Anforderungen einzuhalten. Das stärkt das Markenvertrauen, senkt die Kapitalkosten und eröffnet den Zugang zu grünen Finanzierungsinstrumenten.

Scope 3 Maturity Test durchführen

Fazit

Das Scope-3-Management ist keine einmalige Aufgabe, sondern eine kontinuierliche Reise der Verbesserung. Unternehmen entwickeln sich von einer grundlegenden Datenerfassung auf Basis von Schätzungen über strukturierte Datensysteme und Lieferantenengagement bis hin zu echter Transformation und Innovation.

In jeder Phase gibt es konkrete Best Practices, die Unternehmen beim Voranschreiten unterstützen:

- Phase 1: Aufbau von Transparenz und Bewusstsein

- Phase 2: Verbesserung der Datenqualität und Beginn des Lieferantenengagements

- Phase 3: Skalierung der Zusammenarbeit mit Lieferanten und erste Reduktionsmaßnahmen

- Phase 4: Verankerung von Scope 3 in der Unternehmensstrategie und Förderung systemischer Veränderungen

Je weiter Unternehmen auf dieser Reise fortschreiten, desto mehr Potenzial entfalten sie – nicht nur bei der Reduktion von Emissionen, sondern auch in Bezug auf operative Effizienz, Resilienz, Wettbewerbsfähigkeit und Vertrauen der Stakeholder.

.avif)

.jpg)

.jpg)

-p-800.webp.avif)

-min-p-800.webp.avif)

-p-800.webp.avif)